Die Anmeldung für das neue Konfirmandenjahr 2019/2020 findet am Donnerstag, 06. Juni 2019 um 18.00 Uhr im Ev. Gemeindehaus, Marktstraße 13 in Stockstadt statt.

Eingeladen sind Mädchen und Jungen des Jahrganges 2005/2006 sowie deren Erziehungsberechtigte. Soweit die Anschriften der Kirchengemeinde bekannt sind, wurden die Familien bereits mit einem Brief informiert.

Für auswärtig Getaufte ist die Vorlage der Taufurkunde erforderlich.

Auch eine Taufe während der Konfirmandenzeit ist möglich.

Autor: HeikeHartung

Neubesetzung der vakanten Pfarrstelle

Vorstellung der Bewerberin im Gottesdienst am 2. Juni

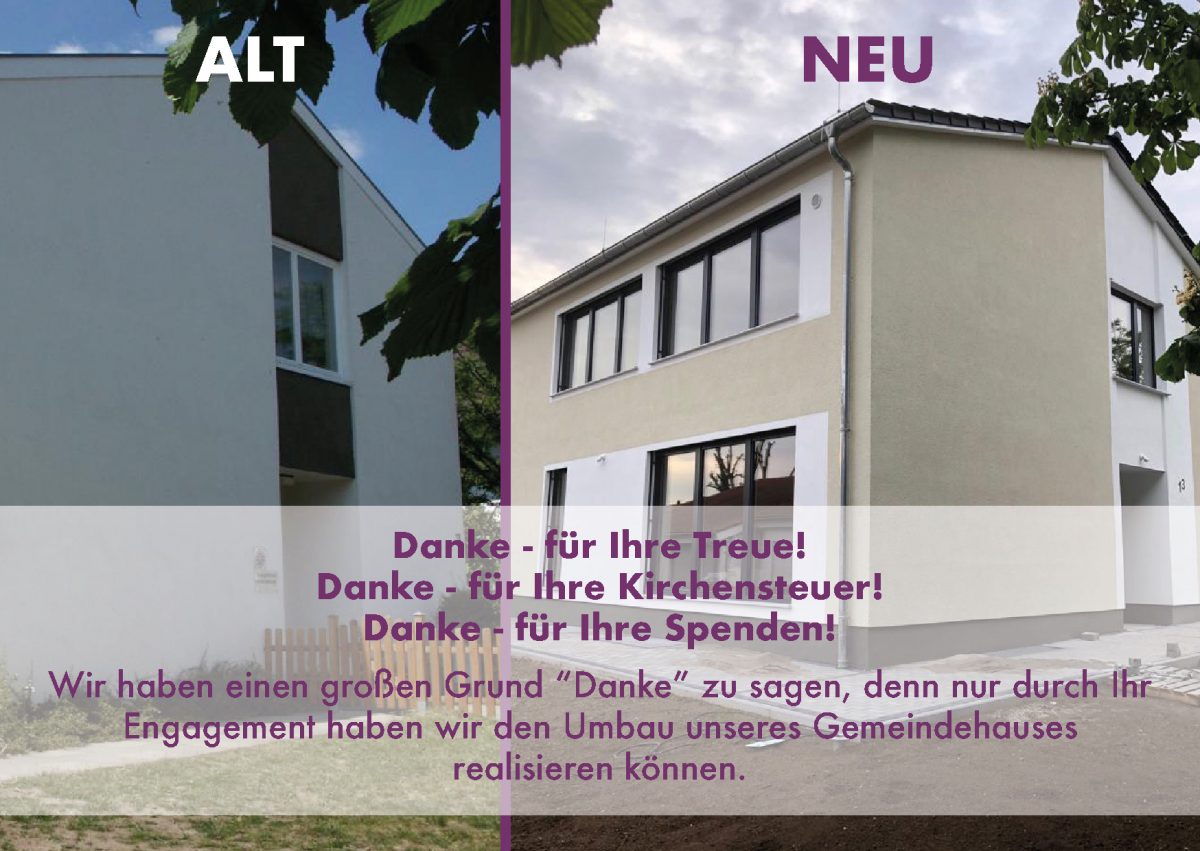

Nach der erfolgreich abgeschlossenen Sanierung des Gemeindehauses gibt es eine weitere positive Entwicklung in der Evangelischen Kirchengemeinde Stockstadt zu vermelden!

Der Kirchenvorstand freut sich mitteilen zu können, dass eine Bewerbung auf die vakante Pfarrstelle der Kirchengemeinde vorliegt.

Bei der Besetzung von Pfarrstellen finden in der EKHN (unsere Landeskirche: Evangelische Kirche in Hessen und Nassau) drei Verfahren in rollierender Folge Anwendung: Modus A, B oder C. Allen drei Modi ist die Ausschreibung der vakanten Stellen im Amtsblatt der EKHN gemeinsam.

Unterschiede gibt es dahingehend, dass bei Modus A und B der Kirchenvorstand eine Vorauswahl der Bewerber trifft, die dann zu einem Vorstellungsgespräch unter Beteiligung von Propst/Pröpstin und/oder Dekan/-in eingeladen werden. Die Stockstädter Pfarrstelle wird im Modus A vergeben. Das heißt, der Kirchenvorstand entscheidet in Form einer geheimen Wahl über die Neubesetzung.

Ebenso findet ein Gottesdienst statt, in dem sich dann auch die Gemeinde ein Bild der Bewerberin / des Bewerbers machen kann. Die Stockstädter Gemeindeglieder und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind daher herzlich eingeladen, am Sonntag (2. Juni) im Gottesdienst um 10 Uhr die Bewerberin persönlich kennenzulernen. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit, mit der Bewerberin ins Gespräch zu kommen.

Auch für die weiterhin zu vergebende halbe Pfarrstelle liegt eine Bewerbung vor, hier entscheidet die Kirchenleitung über die Besetzung.

Neueröffnung Evangelisches Gemeindehaus

Sanierung abgeschlossen – Festakt zur Neueröffnung

Die Evangelische Kirchengemeinde Stockstadt am Rhein lädt herzlich zur feierlichen Neueröffnung des Gemeindehauses in der Marktstraße 13 ein. Die Feierstunde findet statt am Sonntag (19.5.) um 14 Uhr.

Den Anfang wird eine Andacht durch Dekanin Birgit Schlegel bilden. Danach folgt ein interessantes Programm mit allerlei Informationen zur abgeschlossenen Sanierung. Auch das Architektenteam wird anwesend sein. Die musikalische Begleitung des Programms übernehmen die Musikgruppen der Kirchengemeinde.

Neben den offiziellen Programmpunkten gibt es natürlich Gelegenheit zur Besichtigung und zum Gespräch.

Auch für Snacks und Getränke ist gesorgt.

Alles neu im Gemeindehaus – Bericht im „Ried-Echo“ vom 8.5.2019

Nach längerer Renovierung wird am 19. Mai das evangelische Gemeindehaus wiedereröffnet. Der Vorsitzende des Kirchenvorstands Richard Hefermehl und Kirchenvorstand Roger Funk (von links) begutachten die Arbeiten.

Foto: Vollformat/Robert Heiler

Von René Granacher

STOCKSTADT – Bald ist es geschafft: Fast ein Jahr lang war das evangelische Gemeindehaus in der Marktstraße eine Baustelle, nun ist der Umbau fast beendet. Restarbeiten, Aufräumen, Saubermachen – bis zum 19. Mai soll alles geschafft sein. An diesem Tag beginnt um 14 Uhr ein Festakt zur Wiedereröffnung des Hauses. Dann steht es den verschiedenen Gruppen der Kirchengemeinde wieder zur Verfügung, moderner und schöner als je zuvor.

Schon wegen des energetischen Standards war eine Grundüberholung nötig, erklärt Roger Funk, der das Projekt als Fachmann und Mitglied des Kirchenvorstands eng begleitet hat: „Durch ungedämmte Wände und Decken ging viel Wärme verloren, auch war die ganze Haustechnik veraltet.“ Richard Hefermehl, Vorsitzender des Kirchenvorstands, lobt Funks Engagement: „Wir hatten Glück, dass er im Ruhestand ist und so viel Zeit investieren konnte. Ohne ihn hätten wir das nie so umsetzen können.“

Im Rahmen der Renovierung wurden noch viele weitere Punkte angegangen. So sind der Saal und die übrigen Räume jetzt heller und freundlicher, sie bieten durch neue Lagermöglichkeiten auch mehr Platz. Dazu kommen etwa die sparsame und dimmbare LED-Beleuchtung, die akustisch und optisch angenehme Decke aus Holzlamellen und die moderne Tonanlage. Auch einen barrierefreien Zugang hat das Gebäude jetzt. Etwa eine Million Euro wurde insgesamt in die Modernisierung investiert. Wenngleich die Landeskirche davon 65 Prozent trug, blieb für die Kirchengemeinde doch ein ordentlicher Batzen übrig. „Wir konnten das nur stemmen, weil zugleich auch die Wohnung im Obergeschoss des Hauses renoviert wurde“, berichtet Hefermehl. So stand Geld zur Verfügung, das für diesen Zweck zurückgelegt war. Nach einer kompletten Entkernung wurde die Fläche mit Leichtbauwänden neu aufgeteilt nach heutigen Bedürfnissen. Die drei Zimmer mit Bad und kleiner Küche, in bester Lage des Ortes und nun auf modernem Wohnstandard, werden an eine junge Familie vermietet.

ENERGIESPAREN

Moderne Haustechnik sorgt nun für einen sparsamen Betrieb des Gemeindehauses. Die neue Gasheizung ist im Keller des Hauses untergebracht, und auf allen geeigneten Dächern der vier gemeindeeigenen Gebäude – Pfarrhaus, Kindergarten, Gemeindehaus und Diakoniestation – finden sich nun auch Solarmodule. (gra)

Das angenehme Raumklima dürfte auffallen, das im Winter von der verglasten Südseite des Saals profitiert, dank moderner Jalousien aber im Sommer nicht unter Überhitzung leidet. Die Dreifachverglasung ist wärme- und schalldämmend, auch die Wände haben rundum eine Außendämmung bekommen. Die erneuerte Kücheneinrichtung wird bemerkt werden, die neuen Tische, auch die Schrankwände in Saal und Jugendraum. Provisorien zur Lagerung von Instrumenten, Noten und anderem Material gehören der Vergangenheit an.

Die Liste der Einzelmaßnahmen nimmt kein Ende. „Das war fast eine Grundsanierung“, sagt Funk. „Für das gleiche Geld hätte man auch neu bauen können, aber dann hätte es Einschränkungen etwa bei der Fläche gegeben.“ Auch am derzeit leer stehenden Pfarrhaus wurde an vielen Stellen erneuert: Dach und Dämmung, Haustür und Fenster, Putz und Terrasse.

Für die Ausführung der Gewerke hat der Kirchenvorstand möglichst regionale Firmen beauftragt. Der Bauboom trieb die Kosten in die Höhe. „Wir liegen aber insgesamt nur acht Prozent über dem ursprünglichen Ansatz“, erklärt Funk, „das ist für ein Projekt dieser Größe sehr gut.“ Zumal es an älteren Gebäuden immer Überraschungen gibt. Hier war es etwa das Erdreich ums Haus, das entsorgt werden musste. Die Bauleitung hatte das Darmstädter Architekturbüro Menzel und Kossowski, unterstützt durch das Kirchenbauamt in Darmstadt – und Roger Funk.

An(ge)dacht Mai 2019 – Die eigenen Grenzen entdecken

David hat hochfliegende Pläne. Er will für seinen Gott ein Haus bauen, wie es noch keiner gesehen hat. Und womöglich wünscht er sich, so auch selber Geschichte zu schreiben. Doch Davids kluger Berater Nathan sieht in einem Traum, dass diese Pläne zu groß sind. Ein anderer wird das Projekt fertig machen müssen. David erkennt das an und lobt Gottes Größe.

Hochfliegende Pläne: der Treibstoff des Lebens. Ich brenne für eine Idee oder bin begeistert von einem Projekt. Wie schön wäre es, etwas groß zu machen und mir selbst einen Namen. Aber dann kommt etwas dazwischen. Steine liegen im Weg. Ich komme an die Grenzen meiner Kraft. Und ich muss eingestehen: Was ich mir vorgenommen habe, ist zu groß für mich, ich schaffe es nicht. Vielleicht gehört das zu den schwierigsten Aufgaben des Lebens: die eigenen Grenzen erkennen, Pläne loslassen – und dann das erträumte Bild von mir deckungsgleich zu machen mit einem, das mich zeigt, wie ich bin. Das macht mich zunächst traurig. Aber – viel später – auch demütig und dankbar.

Denn es ist so befreiend, nicht mehr den Plänen hinterherjagen zu müssen, an denen ich mich nur verheben und scheitern kann. Es ist so erlösend, mir sagen zu lassen, dass ein anderer es fertig machen wird. Er, der ist wie sonst keiner, dessen Name weiter reicht als meine Kraft und mein Leben: Er fragt nicht nach dem, was ich vorzuweisen habe. Und schreibt meinen Namen doch groß in das Buch seines Lebens.

Tina Willms

„Der Gemeindebrief“

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten in der Karwoche und an Ostern

Gründonnerstag, 18. April

19.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrer Dr. Ferber), Musik: Evangelischer Kirchenchor

Karfreitag, 19. April

10.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrer Dr. Ferber)

Ostersonntag, 21. April

10.00 Uhr: Gottesdienst (Pfarrer Dr. Ferber),

Musik: Evangelischer Flötenkreis und Evangelischer Posaunenchor

Ostermontag, 22. April

10.00 Uhr: Gottesdienst (Prädikant Bauer),

Musik: Evangelischer Kirchenchor

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Osterzeit!

Osterkrone – Dank an die Stockstädter Landfrauen!

Auch in diesem Jahr schmückt wieder eine wunderschöne Osterkrone – erstellt von den Stockstädter Landfrauen – unseren Kirchplatz. Herzlichen Dank dafür!

Foto: Petra Brettnich

Foto: Petra Brettnich

Ried-Info 17.4.2019

Anmeldung zur Konfirmation 2020

Die Anmeldung für das neue Konfirmandenjahr 2019/2020 findet am Donnerstag, 06. Juni 2019 um 18.00 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, Marktstraße 13 in Stockstadt statt.

Eingeladen sind Mädchen und Jungen des Jahrganges 2005/2006 sowie deren Erziehungsberechtigte. Soweit die Anschriften der Kirchengemeinde bekannt sind, wurden die Familien bereits mit einem Brief informiert.

Für auswärtig Getaufte ist die Vorlage der Taufurkunde erforderlich.

Auch eine Taufe während der Konfirmandenzeit ist möglich.

Goldene Konfirmation in Stockstadt

Ried-Info vom 10.4.2019

Einladung zum Freitagstreff

Die Evangelische Kirchengemeinde lädt am Freitag (12.4.) von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr in die Katholische Begegnungstätte in der Noldstraße 6 zum monatlichen Freitagstreff ein. Zu Beginn hält Herr Pfarrer Dr. Ch. Ferber eine Andacht.

Anschließend wird zum Kaffeetrinken eingeladen, musikalisch begleitet von Herr E. Isler. Der Fahrdienst steht wie gewohnt zur Verfügung.

Eingeladen sind alle älteren Stockstädter.